幸广元:小家春秋

编者按:

今年是中华人民共和国成立七十周年。9月26日,致公党云南省委在昆召开座谈会,隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。会上,与会同志围绕“中华人民共和国成立70周年”主题畅谈了新中国成立70年来所历、所见、所闻、所思、所感,从经济收入、城市和农村的变化、教育医疗事业等的发展和人民群众衣、食、住、行的改善等不同方面,以真人真事和真情实感,讲述了70年来我国经济发展的辉煌成就,充分抒发了致公党员拥护中国共产党领导、热爱祖国、同心共筑中国梦的殷切情怀。我们陆续刊登发言同志的发言内容,以飨读者!

今年是中华人民共和国成立七十周年。9月26日,致公党云南省委在昆召开座谈会,隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。会上,与会同志围绕“中华人民共和国成立70周年”主题畅谈了新中国成立70年来所历、所见、所闻、所思、所感,从经济收入、城市和农村的变化、教育医疗事业等的发展和人民群众衣、食、住、行的改善等不同方面,以真人真事和真情实感,讲述了70年来我国经济发展的辉煌成就,充分抒发了致公党员拥护中国共产党领导、热爱祖国、同心共筑中国梦的殷切情怀。我们陆续刊登发言同志的发言内容,以飨读者!

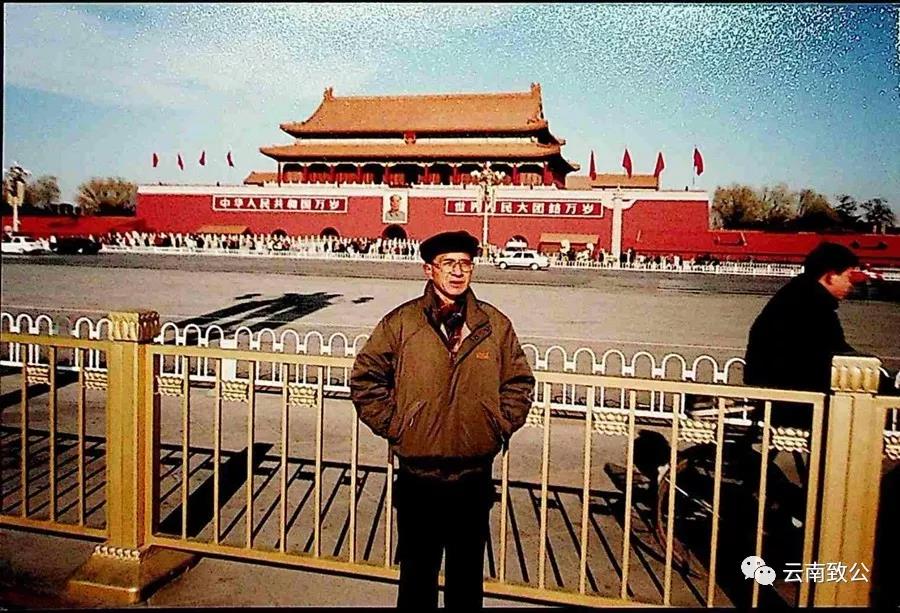

1997年9月,出席中国致公党第11全国代表大会,天安门城楼前留念。

我出生于缅甸,青少年时期就读于仰光育新小学和缅甸华侨中学。学习期间,受进步思想的熏陶,积极参与校内外各项爱国进步活动和社会进步工作,曾在爱国进步侨报《新仰光报》和《人民报》附属刊物《南国画报》工作。该刊旨在传播爱国主义思想,宣传祖国社会主义建设,团结侨胞,促进中缅友谊等。

1961年底,在与日俱增的爱国主义思想的影响下,我背着家人悄然回国。于小家而言,我辜负了父母对长子的期望,也使成长中的弟妹们缺失兄长的陪伴,更不曾想到,当时的毅然决然竟成了父子的诀别。未能在父母膝下尽孝,也成为了我此生之憾。于大家而言,我终于投入了祖国母亲的怀抱。此后,在祖国母亲的哺育、培养和教育下,我努力完成大学学业,并投身教育工作和行政工作各20年,于2004年底,退休安度晚年。

时光荏苒,我在祖国大家庭里已生活了58载,构筑“小家”生活也已48年。期间,“家”换了七次。而今,人老怀旧,往事如烟……

我的第一个“家”是在开远铁路中学单身教职工二层简易宿舍楼。1971年初,我与相濡以沫的老伴结婚了!学校领导将与我同住的单身教师调整出去,把这10平方米的居室“赠”予我当婚房。屋内仅可摆放两张单人床合拼而成的大床和一张矮小的饭桌。饭桌虽小,却功能齐全。桌板下方是个柜子;正面对开门,两侧纱窗,背面为木板,形成桌柜一体,使用方便,且便于收纳。房门外的过道上摆一炉灶,可以烧火做饭,但遇到刮风下雨就要考验“厨工”的扭动技艺,身挡天公“馈赠”的粉尘和泼洒而下的雨水。值得欣喜的是,大女儿的出生,让这个简陋的小家充满了生机和温暖。

几年后,学校规模扩大,盖建了新的教学楼,教职工住房也得以改善。学校改造了三排原平房简易教室。将每间教室从中间砌一堵墙,分割成两间,分配给两家人居住。每家留有四扇窗户和一块黑白,别具一格。这便是我的“第二个家”——面积翻番,10平方米扩大为20平方米,令人激动!

1983年八月,北京,全家福。

为了方便生活起居,我自己动手,用硬纸板加贴牛皮纸,制成质地较硬的纸板墙,用它把屋子隔成“套间”,形成里外格局。内间做卧室,摆放一张大床、一个小衣柜和一张小课桌,外间既是客厅也是餐厅。屋外,校方统一搭建了一间3平方米的小厨房,内砌一口带烟囱的水泥灶。剩余空间:一口水缸、一堆柴火,还有垒高的蜂窝煤依次占位,各尽其用。厨房虽小,功能不赖,可烧可煮,用得舒心。

家门外是走道。走道一端装有一个露天公用自来水管。上班时间,这里格外安静。下班后,各家各户的大人小孩纷至沓来,提水的、做饭的、洗衣的……场景热闹非凡。大家讲文明、懂礼让,自觉排队等待用水。借此闲暇,交流甚欢。各家小孩也常常围转在此,玩耍、嬉戏、打水仗,好不开心。时至今日,此番景象仍时常出现在脑海中。小女儿出生在第二个家,姐妹俩带来的欢声笑语,让四口之家其乐融融。

一日,偶然翻出收藏完好的两张“出生证明书”,只见上面盖有密密麻麻的多枚印章:如布票已发、肉证已发、购物证已发;户口已入户、粮食已办;红糖已供、鸡蛋已供等,可谓五花八门。两个女儿出生于70年代初,成长在物质匮乏、生活艰苦的年代。吃、穿、用全凭票证供应。票证是祖国人民在“一穷二白”的年代,以计划经济为国策、排除万难,走过艰苦年代的见证。尽管身处在物质匮乏的年代,但我的家在精神上是“富足”的。因为我们倾注以爱心、极尽努力、相互体贴、言传身教,和全国亿万家庭一样,同步走在社会主义建设的大道上。

70年代末,因工作需要,我和爱人先后调昆明工作。由于学校住房紧缺,于是安排我们暂住在校内两排平房教室之间加盖顶棚搭建而成的临时居所。四口之家挤在不足8平方米的小屋,生活上存在着诸多不便。至今记忆犹新的是,每逢雨天,屋顶漏雨,锅碗瓢盆总动员,小屋即刻上演雨中奏鸣曲。如此地度过几年后,我们终于拥有了一套两室一厅(含两个小阳台)、面积35平方米的新家。欣喜中添置必备的家俱、必须的生活用品。日子过得幸福而舒心。 美中不足的是,没有卫生间。洗澡要到附近单位的公共澡堂。澡堂定时开放,洗浴人多,澡堂内总是雾气蒙蒙、热气腾腾的,和着喷头的水响声、小孩的嬉闹声和大人的讲话声,澡堂成为了一个温暖的、可以放松和解乏的公共场所。而“公共厕所”的热闹程度不亚于公共澡堂。每天早晨,家家户户拎着“尿壶”或“痰盂缸”排队等候刷洗,从此拉开新一天的序幕。70年代到80年代的20年间是单位制的集体生活模式最为典型的20年。那一时期的集体宿舍、公共水管、公共澡堂和公共厕所,无一不成为迄今难以忘怀的时代记忆。

十六年里,我家换了4次住房,在品味着酸、甜、苦、辣的同时,我们全心构建了一个求知的、上进的、和睦的家。

随着改革开放的不断深入,国家富强了、经济发展了、住房条件好了。我们的小家也富足了。迈进80年代,我们又搬了三次家。房子越换越宽敞、越住越舒适、住房建筑面积从55平方米更换到70平方米,并在退休前连惊带喜地住上了明亮、宽敞,且拥有产权的三室两厅两卫一厨近100平方米的福利房。所住小区环境优美、设施齐全、管理有序。小区内配套有老年活动中心、医院、附属幼儿园、小学和小超市……

每每搬家都递增着层层幸福,是幸福的叠加。住房面积如上所述步步跃升;工资收入从两位数递增到四位数;生活要件从70年代的“三转一响”(自行车、缝纫机、手表、收音机)、80年代的“三件宝”(电视机、电冰箱、洗衣机)一路跟进到新时代的智能手机、数码照相机、平板电脑和各种家用电器,应有尽有。“家是最小国、国是千万家”。我的家是亿万个家庭的缩影。每个小家的幸福,见证了祖国大家庭的繁荣富强。没有祖国的日益强盛,就没有小家的幸福。没有中国共产党就没有新中国。

饮水思源,我们感恩伟大的祖国母亲、感恩伟大的中国共产党给全国人民带来的福祉和享受。